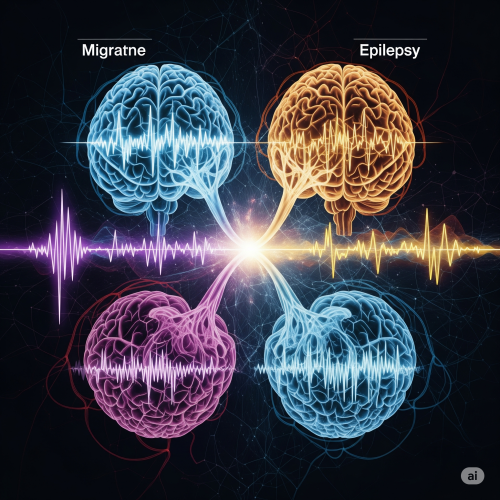

Migräne, Epilepsie und verwandte Netzwerkstörungen:

„Verschiedene Masken einer Ursache?“ – Hypothese, therapeutische Ansätze und Forschungsperspektiven

Abstract

Migräne und Epilepsie werden traditionell als unterschiedliche neurologische Erkrankungen betrachtet. Neuere Forschung zeigt jedoch deutliche Überlappungen in genetischen Prädispositionen, pathophysiologischen Mechanismen und therapeutischen Reaktionen. Basierend auf dem Konzept neuronaler Frequenznetzwerke wird hier die Hypothese formuliert, dass beide Erkrankungen Ausdruck einer gemeinsamen Störung der Netzwerkresonanz sind. Dabei spielen traumabedingte Einschränkungen neuronaler „Bandbreite“, gestörte Oszillationen und Frequenz-Mismatch zwischen funktionellen Clustern eine zentrale Rolle.

Therapeutisch könnten Brainwave-Entraining, nicht-invasive Vagusnervstimulation (nVNS) sowie psychedelisch unterstützte Interventionen (Psilocybin, Ketamin, MDMA) dazu beitragen, Netzwerkresonanz wiederherzustellen und neuronale Plastizität zu fördern. Der Artikel schlägt ein integratives Modell für Prophylaxe und Akutbehandlung vor und skizziert zukünftige Forschungsansätze.

1. Einleitung

Migräne und Epilepsie gehören zu den häufigsten neurologischen Störungen weltweit. Epidemiologisch bestehen klare Überschneidungen: Migräne tritt bei Epilepsiepatient:innen häufiger auf (12–20 % vs. 8–12 % in der Allgemeinbevölkerung), und beide Erkrankungen teilen genetische Risikofaktoren wie Mutationen in Ionenkanal-Genen (z. B. SCN1A, CACNA1A, ATP1A2).

Pathophysiologisch zeigen sich Hyperexzitabilität, Dysbalance zwischen Erregung und Inhibition sowie Netzwerkstörungen. fMRT- und EEG-Studien identifizieren bei beiden Erkrankungen eine gestörte funktionelle Konnektivität im thalamo-kortikalen System und in Gamma-/Alpha-Oszillationen, die für integrative Prozesse zentral sind.

Diese Beobachtungen legen eine gemeinsame Grundlage nahe: Defizite in der Frequenzkohärenz neuronaler Netzwerke könnten als „übergeordneter Nenner“ betrachtet werden.

2. Hypothese: Frequenz-Mismatch und Bandbreitenverlust

Die vorliegende Hypothese basiert auf folgenden Annahmen:

- Gehirn als Oszillatornetzwerk:

Hirnareale arbeiten in charakteristischen Frequenzbereichen (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma), deren Synchronisation integrative Funktionen ermöglicht (Buzsáki, 2011). - Mismatch-Mechanismus:

Wenn Frequenzen zwischen Sender- und Empfängerarealen divergieren oder die „Bandbreite“ einzelner Areale (z. B. durch Trauma oder strukturelle Schädigung) eingeschränkt ist, sinkt die Kohärenz. - Manifestation:

- Migräne: Lokalisierte Hyperexzitabilität mit abfließender Energieblockade (z. B. „cortical spreading depression“) → vaskuläre Kopfschmerzsymptomatik.

- Epilepsie: Instabile Netzverbindung führt zu hypersynchroner Entladung → Anfall.

- Trauma und Dysregulation:

Chronischer Stress, Polyvagal-Dysbalance oder frühkindliche Traumata können die neurovegetative Stabilisierung verringern, wodurch neuronale Oszillationen anfälliger für Dysresonanzen werden.

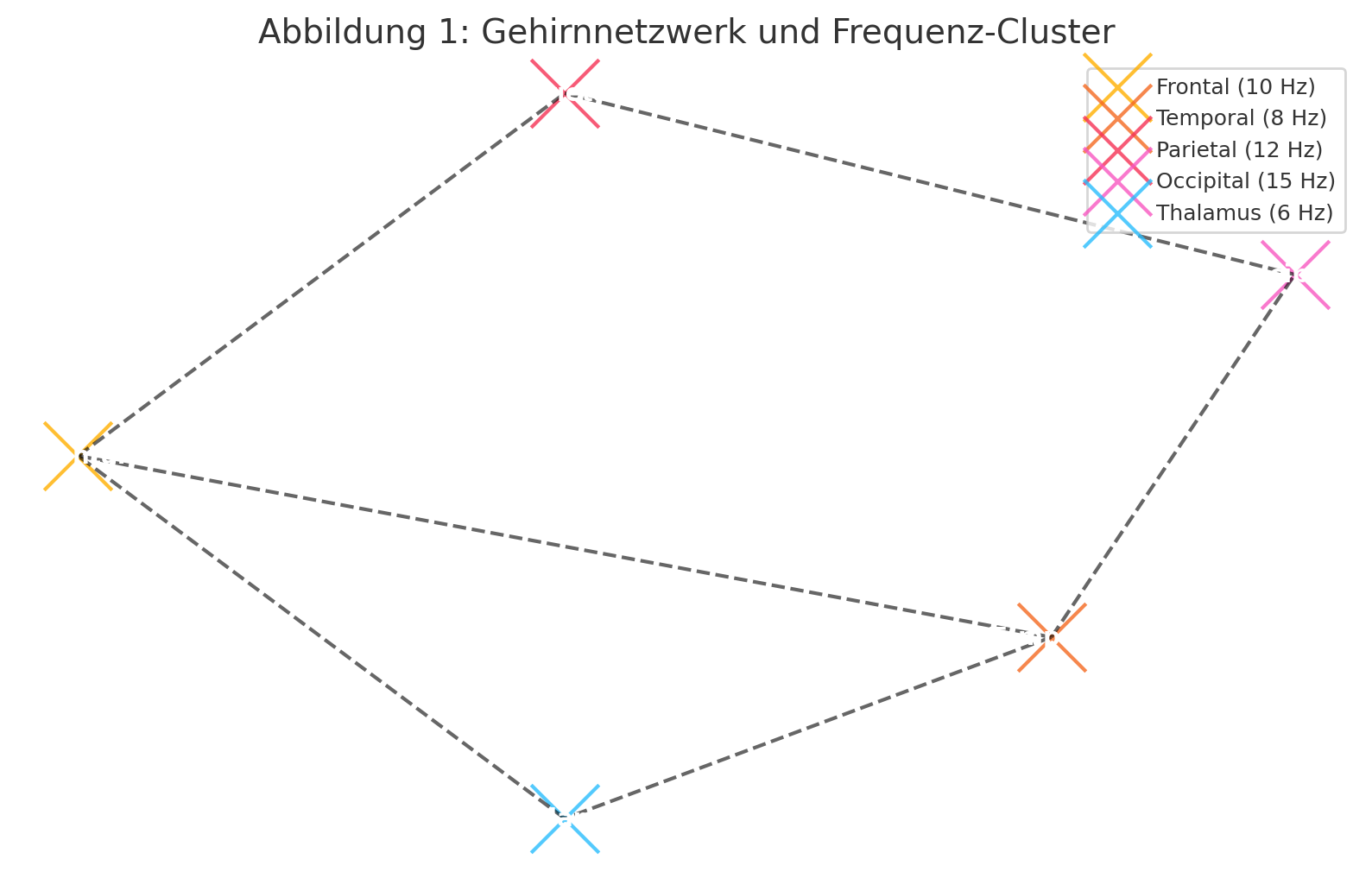

Abbildung 1: Gehirnnetzwerk und Frequenz-Cluster

Legende:

Diese schematische Darstellung zeigt funktionelle Hirnareale (Frontal, Temporal, Parietal, Okzipital, Thalamus) als Knotenpunkte eines vernetzten Systems. Die Zahlen in Klammern geben charakteristische Oszillationsfrequenzen (Hz) der jeweiligen Cluster an. Die gestrichelten Linien verdeutlichen funktionelle Konnektivität, deren Stabilität für die kohärente Integration neuronaler Aktivität entscheidend ist. Frequenz-Mismatch oder Bandbreitenverluste in einzelnen Knoten können die Gesamtresonanz destabilisieren und zur Entstehung neurologischer Symptome wie Migräne oder epileptischen Anfällen beitragen.

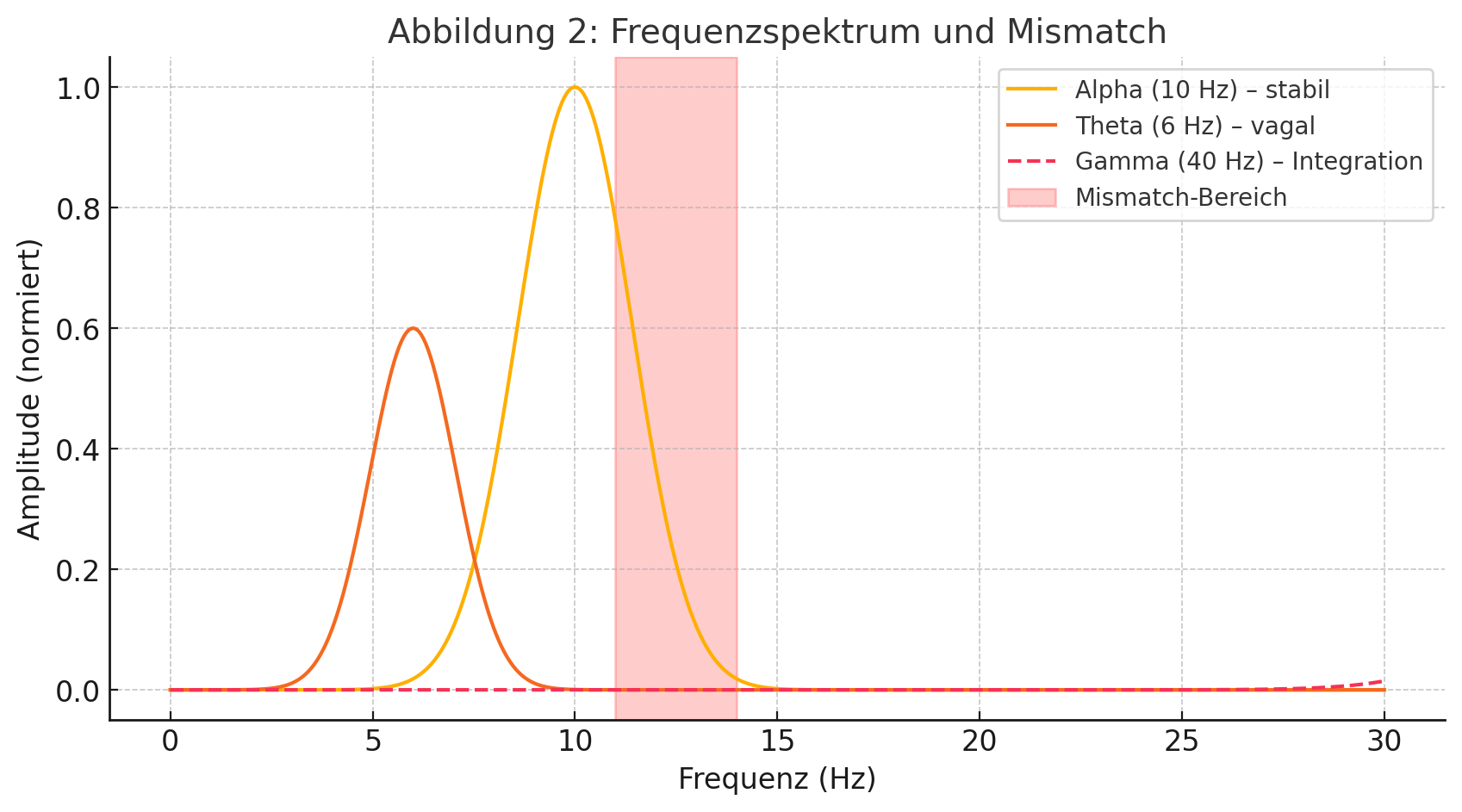

Abbildung 2: Frequenzspektrum und Dysresonanz

Legende:

Das Diagramm zeigt exemplarisch drei relevante Frequenzbänder des Gehirns (Theta: 6 Hz, Alpha: 10 Hz, Gamma: 40 Hz). Die rote Schattierung markiert einen hypothetischen Bereich von Frequenz-Mismatch, in dem Sender- und Empfängerareale nicht mehr kohärent kommunizieren. Dieser Bereich könnte neurophysiologisch mit Störungen wie Migräne (durch ineffiziente Weiterleitung frontaler Aktivität) oder Epilepsie (durch plötzliche Synchronisationsabbrüche) korrelieren. Die Darstellung illustriert die Hypothese, dass ein Auseinanderdriften neuronaler Oszillationen funktionelle Entkopplung und Symptome verursacht.

3. Therapeutische Hypothesen

3.1. Brainwave-Entraining

Ansatz: Externe rhythmische Reize (auditorisch, visuell oder Neurofeedback) zur Synchronisierung von Oszillationen.

- Migräne: Alpha-/Theta-Entraining reduzierte Attackenfrequenz signifikant (Huang et al., 2022).

- Epilepsie: Sensorimotor-Rhythmus-Neurofeedback (12–15 Hz) senkte Anfallsfrequenzen (Sterman et al.).

→ Potenzial: Stabilisierung von Frequenzkohärenz und Resonanztiefe.

3.2. Vagusnervstimulation (VNS)

Ansatz: Modulation des autonomen Nervensystems und thalamo-kortikaler Netzwerke.

- Epilepsie: nVNS ist zugelassen und reduziert Anfallsfrequenzen.

- Migräne: nVNS zeigte in randomisierten Studien prophylaktive und akute Wirksamkeit.

→ Wirkt bottom-up, stabilisiert vegetative Regulation und antiinflammatorische Mechanismen.

3.3. Psychedelische Interventionen

- Psilocybin: Temporäre Netzwerk-„Hyperkonnektivität“, Auflösung rigider Muster (Carhart-Harris et al., 2014). Potenzial zur „Neujustierung“ von Frequenzkohärenz.

- Ketamin: NMDA-Antagonismus unterbricht Hyperexzitabilität, fördert langfristige Plastizität (BDNF/mTOR). Akut wirksam bei Status epilepticus und Migräne.

- MDMA: Erhöht präfrontale Integration, vagale Aktivität und senkt Amygdala-Reaktivität; relevant bei traumaassoziierten Netzwerkblockaden.

4. Integratives Behandlungskonzept

Prophylaxe:

- Regelmäßiges EEG-basiertes Brainwave-Entraining

- nVNS zur autonomen Stabilisierung

- Psychedelisch assistierte Sitzungen zur Netzwerkreorganisation (unter kontrollierten Bedingungen)

Akutbehandlung:

- Ketamin i.v./nasal bei Migräne oder refraktärem Status epilepticus

- nVNS in frühen Anfallsphasen

- Echtzeit-Neurofeedback bei Anfallswarnsignalen (Aura)

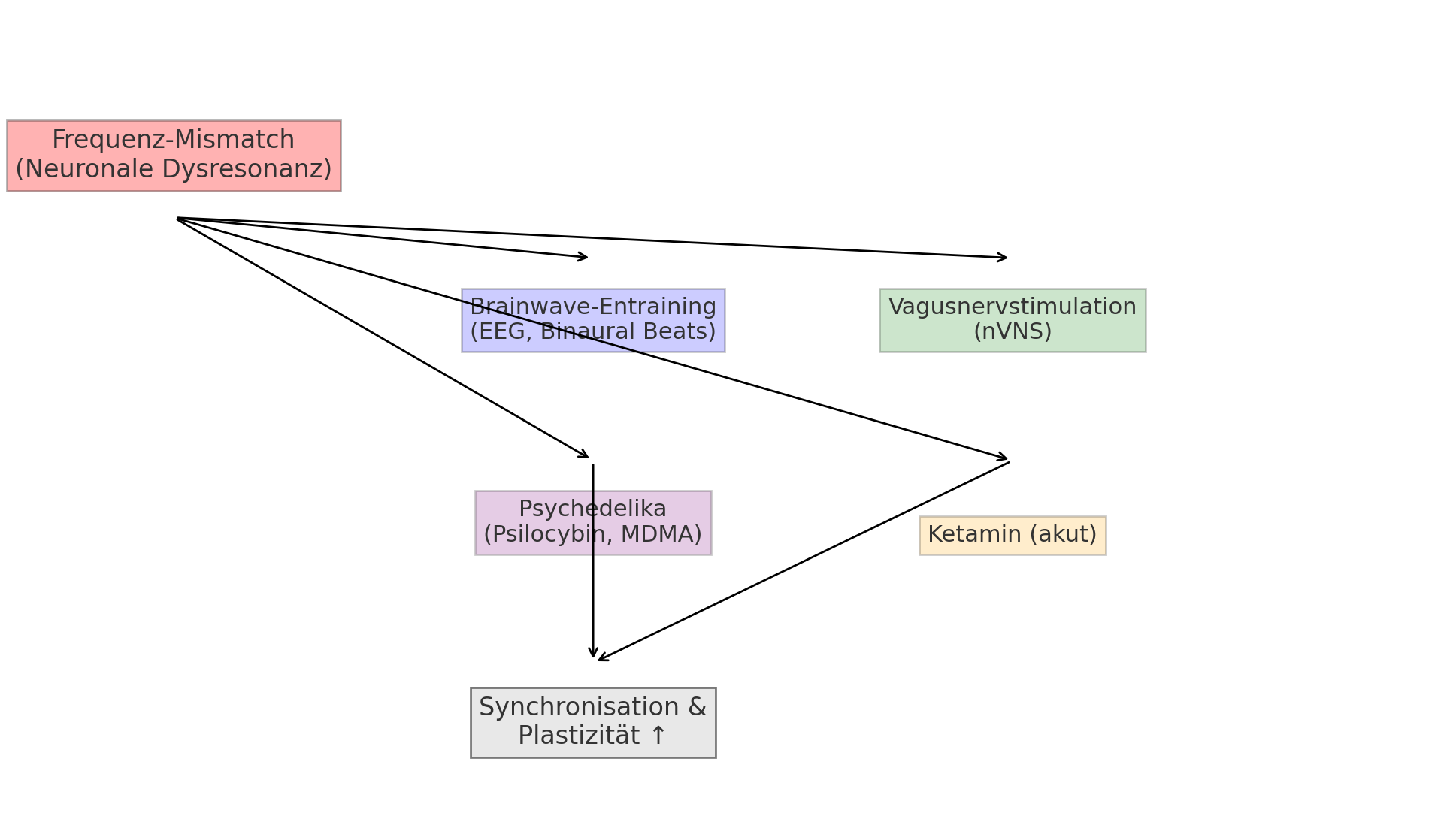

Abbildung 3: Therapeutisches Integrationsmodell

Legende:

Dieses Flowchart visualisiert ein integratives Behandlungsmodell zur Wiederherstellung neuronaler Resonanz. Ausgangspunkt ist der Frequenz-Mismatch zwischen Gehirnclustern. Über verschiedene Ansätze wird die Synchronisation moduliert:

- Brainwave-Entraining (EEG-basiertes Feedback, Binaural Beats) zielt auf die direkte Frequenzkohärenz.

- Vagusnervstimulation (nVNS) stabilisiert die autonome Regulation und beeinflusst thalamo-kortikale Netzwerke.

- Psychedelische Interventionen (Psilocybin, MDMA) und Ketamin (akut) fördern Netzwerkkonnektivität, reduzieren Hyperexzitabilität und steigern synaptische Plastizität.

Das Ziel ist die nachhaltige Re-Synchronisierung von Netzwerken und die Reduktion hyperexzitatorischer Muster.

5. Diskussion und Forschungsperspektiven

- EEG/MEG-Biomarker: Frequenzkohärenz und Cross-Frequency-Coupling könnten als Frühwarnsystem dienen.

- Trauma und Neuroplastizität: Kombination somatischer Verfahren (z. B. Somatic Experiencing) mit Psychedelika könnte Bandbreitenverluste traumatisierter Netzwerke adressieren.

- Langfristige Plastizitätsförderung: Integration von psychedelischen „Network-Resets“ mit gezieltem Brainwave-Entraining zur nachhaltigen Re-Synchronisation.

6. Fazit

Migräne und Epilepsie könnten Ausdruck derselben neurodynamischen Störung sein: einer Dysresonanz funktioneller Netzwerke.

Brainwave-Entraining, Vagusnervstimulation und psychedelische Interventionen bieten innovative Ansätze, diese Resonanz wiederherzustellen und neuronale Plastizität gezielt zu fördern.

Diese Hypothese lädt zur Diskussion ein und eröffnet neue Wege für integrative Neurotherapie.

Literatur (Auswahl)

- Buzsáki, G. (2011). Rhythms of the Brain. Oxford University Press.

- Carhart-Harris, R. L. et al. (2014). The entropic brain: A theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs. Front Hum Neurosci.

- Huang, W. et al. (2022). Auditory entrainment for migraine prophylaxis: A randomized controlled trial. J Headache Pain.

- Sterman, M. B. (2000). Basic concepts and clinical findings in the treatment of seizure disorders with EEG operant conditioning. Clin EEG Neurosci.

- Porges, S. W. (2011). The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation. Norton.