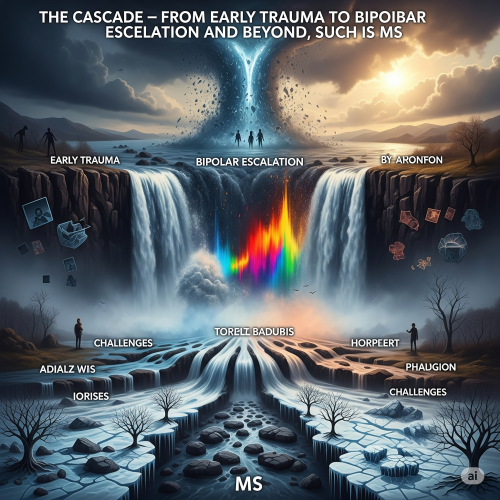

Die Kaskade – Vom frühen Trauma zur bipolaren Eskalation und darüber hinaus wie z.B. MS

"Die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist nicht einmal vergangen."

— William Faulkner

1. Einleitung: Die unsichtbare Abwärts- und Aufwärtstreppe

In der klinischen Realität begegnen wir selten den klaren Linien, wie sie Lehrbücher zeichnen. Psychische Erkrankungen – insbesondere affektive Störungen – sind keine geraden Wege, sondern verschlungene Pfade. Sie entstehen aus Mikroverletzungen und Frühstress, verstärkt durch biologische Sensitivierung und soziale Taktung.

Diese Pfade können zu Zyklothymie führen, sich zu einer Bipolarität verdichten und in Extremfällen sogar in neuroinflammatorische Prozesse einmünden, die das Risiko für neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose (MS) erhöhen.

Die These der Kaskade ist einfach und zugleich tiefgründig:

Es gibt keine unausweichliche Treppe in die Krankheit, aber es gibt Strömungen, die – einmal angestoßen – immer leichter wieder ihren Weg finden.

2. Stufe 1: Frühkindliches Trauma – der leise Grundton

Frühe Traumatisierungen hinterlassen kein eindeutiges Symptom, sondern verändern die Grundmelodie des Nervensystems.

Fallbeispiel 1: „Anna“

Anna, 35, erfolgreiche Projektmanagerin, berichtet im Erstgespräch, dass sie „eigentlich eine gute Kindheit“ hatte. Erst im Gespräch mit ihrer Therapeutin tauchen Episoden auf: ständiges Umziehen wegen der Arbeit des Vaters, eine emotional distanzierte Mutter, plötzliche Wutausbrüche ohne Vorwarnung.

„Ich habe gelernt, auf alles gefasst zu sein“, sagt sie. Doch diese Wachsamkeit kostet: Ihr Cortisolprofil zeigt erhöhte Werte über den ganzen Tag, die Herzfrequenzvariabilität ist erniedrigt – beides Marker erhöhter allostatischer Last.

Die Forschung bestätigt:

„Childhood trauma is one of the strongest predictors of mood disorder onset and severity.“

— Etain et al., Journal of Affective Disorders, 2013

Traumatische Kindheitserfahrungen erhöhen das Risiko für eine bipolare Störung um das Zwei- bis Dreifache und beschleunigen oft den Krankheitsbeginn.

3. Stufe 2: Affektive Unsicherheit – das schwingende Pendel

Aus der frühen Unsicherheit erwächst eine instabile Affektregulation: kleine Reize können große Ausschläge erzeugen.

Fallbeispiel 2: „Mia“

Mia, 27, Musikerin, schwankt seit Jahren zwischen Wochen voller kreativer Energie und Phasen tiefer Erschöpfung. Noch erfüllt sie die Kriterien keiner bipolaren Störung. Ihre Diagnose lautet Zyklothymie.

„Es ist, als würde ich in einer Achterbahn leben, die niemand sieht“, sagt sie. Freunde feiern ihre Energie, Arbeitgeber schätzen ihre Produktivität – bis sie sich zurückzieht, nicht mehr ans Telefon geht, Termine verpasst.

Das Emotional Cascade Model (Selby & Joiner, 2009) beschreibt, wie sich Grübeleien und intensive Emotionen wechselseitig verstärken, bis dysregulatives Verhalten als „Notausgang“ dient. Bei Mia ist dieser Ausgang oft exzessive Arbeit – bis sie kollabiert.

4. Stufe 3: Sensitivierung & Kindling – wenn die Schwelle sinkt

Die Kindling-Hypothese stammt aus der Epileptologie: wiederholte Reize senken die Schwelle für den nächsten Anfall. Übertragen auf affektive Störungen bedeutet das:

Die erste manische oder depressive Episode benötigt oft einen klaren Auslöser; jede weitere kommt leichter – manchmal ohne erkennbaren Anlass.

„After a certain point, the illness becomes autonomous, no longer dependent on external stressors to ignite an episode.“

— Robert Post, Biological Psychiatry, 1992

Klinisch zeigt sich das bei Patient:innen, die zunächst nur unter enormem Stress eine Episode entwickeln, später jedoch „aus dem Nichts“ in ein Hoch oder Tief fallen.

5. Stufe 4: High-Phase – Glanz und Gefahr

Die manische oder hypomane Phase kann berauschend wirken – auf die Betroffenen und ihr Umfeld.

Risiken in der High-Phase:

- Finanzielle Verluste durch impulsive Käufe oder Investitionen.

- Riskantes Sexualverhalten, das zu Infektionen oder ungewollten Schwangerschaften führt.

- Substanzmissbrauch als Verstärker der Euphorie.

- Gefährliche Entscheidungen in Beruf oder Verkehr („Ich brauche keinen Schlaf, ich bin voll konzentriert!“).

Fallbeispiel 3: „Jonas“

Jonas, 42, Ingenieur, erlebt seine Hypomanien als „die beste Version meiner selbst“. In einer dreiwöchigen Hochphase beginnt er drei Start-ups gleichzeitig, vernachlässigt aber alle Vertragsdetails. Nach dem Crash bleiben Schulden, gebrochene Geschäftsbeziehungen und tiefe Scham.

Wie Kay Redfield Jamison, selbst bipolar erkrankt, schreibt:

„The expansiveness, grandiosity, and increased energy can be seductive, but they exact a terrible price when the pendulum swings back.“

— An Unquiet Mind, 1995

6. Stufe 5: Low-Phase – die erdrückende Schwerkraft

Nach der Höhe folgt oft ein tiefer Sturz. Die Depression bei bipolarer Störung ist nicht nur Traurigkeit – sie ist oft eine Kombination aus psychischer und körperlicher Lähmung.

Risiken in der Low-Phase:

- Suizidalität – besonders gefährlich in der Übergangsphase von tiefer Depression zu leichter Aktivierung.

- Sozialer Rückzug – Verlust von Beziehungen und sozialem Halt.

- Berufliche Konsequenzen – Kündigung, Karriereabbrüche.

- Somatisierung – chronische Schmerzen, Schlafstörungen, Immunschwäche.

Fallbeispiel 4: „Lara“

Lara, 30, Lehrerin, verliert nach einer hypomanen Phase ihre Fähigkeit, morgens aufzustehen. Sie schläft 14 Stunden am Tag, isst kaum, bricht alle sozialen Kontakte ab. Ihre Gedanken kreisen um Schuld: „Hätte ich mich besser im Griff gehabt, wäre das nicht passiert.“

Dieses Schuldgefühl gibt ihr paradoxerweise das Gefühl von Kontrolle – ein Phänomen, das in der Literatur als „Schuld als Surrogat von Kontrolle“ beschrieben wird.

7. Stufe 6: Allostatische Last & Neuroinflammation – wenn der Körper mit leidet

Langfristig kostet das ständige Pendeln zwischen Hoch und Tief den Körper ebenso wie die Psyche.

„Chronic mood dysregulation exerts a wear-and-tear effect on the brain and body, termed allostatic load, leading to premature aging of neural circuits.“

— McEwen & Gianaros, Annals of the New York Academy of Sciences, 2010

Die allostatische Last erhöht das Risiko für:

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Immunschwäche

- Neuroinflammation – entzündliche Prozesse im Gehirn, die kognitive Fähigkeiten beeinträchtigen.

8. Stufe 7: Schnittstelle zur Multiple Sklerose (MS)

Die Verbindung zwischen bipolarer Störung und MS ist Gegenstand aktueller Forschung. MS-Patient:innen haben ein etwa doppelt so hohes Risiko, im Laufe ihres Lebens eine bipolare Störung zu entwickeln.

Mögliche Erklärungen:

- Gemeinsame genetische Faktoren (z. B. HLA-DR2)

- Chronische Neuroinflammation

- Medikamenteninduzierte Effekte (z. B. Steroidtherapie)

Diese Schnittstelle verdeutlicht, dass die Kaskade nicht an der Psyche haltmacht – sie ist ein biopsychosoziales Kontinuum.

9. Die Kaskade in einer Skizze

- Frühes Trauma → veränderte Stressachsen (HPA, sympathisches NS)

- Affektive Unsicherheit → erhöhte Reizbarkeit, instabile Stimmung

- Zyklothymie → subsyndromale Schwankungen

- Sensitivierung / Kindling → niedrigere Auslöseschwelle

- High-Phase → riskantes Verhalten, Selbstschädigung durch Überforderung

- Low-Phase → Rückzug, Suizidalität, somatische Belastung

- Allostatische Last → körperliche Erkrankungen, Neuroinflammation

- Neurologische Komorbidität → erhöhtes Risiko für MS & kognitive Defizite

10. Schlussfolgerung: Fenster statt Zwang

Die Kaskade ist kein Schicksal, sondern ein Prozess – und Prozesse lassen sich beeinflussen.

Therapeutische Schlüssel:

- Frühzeitige Traumabearbeitung

- Stärkung der Affektregulation

- Schlafhygiene als nicht verhandelbare Basis

- Soziale Netzwerke, die Hochphasen bremsen und Tiefphasen stützen

- Entlastung der allostatischen Last durch Lebensstil und achtsame Arbeitsrhythmen

Oder wie Jon Kabat-Zinn schreibt:

„You can’t stop the waves, but you can learn to surf.“

Das Ziel ist nicht, das Hoch oder das Tief zu verbieten, sondern Rhythmus zu kultivieren – Fenster zu schaffen, in denen Atmen und Orientierung möglich sind.