Sprünge, Brüche, Resonanzen – Das menschliche Gehirn als evolutionäres Mosaik und seine Anfälligkeit für Störungen

Mit klinischen Vignetten und einem Ausblick auf die nächste mögliche Entwicklungsstufe

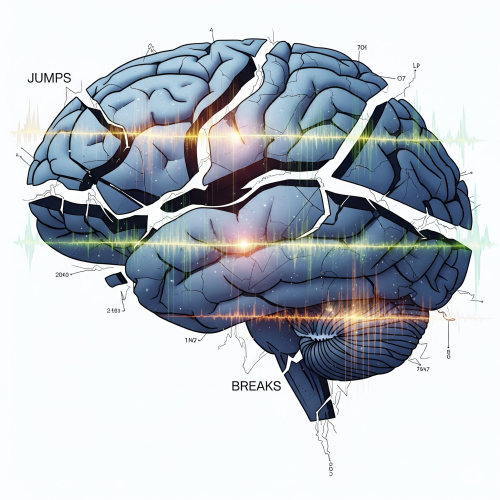

Das Gehirn des Menschen ist ein paradoxes Organ. Es steht für Kontinuität und Brüche zugleich, für Stabilität und Fragilität, für höchste Ordnung und tiefstes Chaos. Seine Anatomie verrät, dass es nicht in einem kontinuierlichen Fluss entstand, sondern in Schüben. Evolutionsbiologen und Paläoanthropologen haben gezeigt, dass es Zeiten relativer Stagnation gab, gefolgt von Phasen explosiver Entwicklung: sprunghafte Vergrößerungen des Gehirnvolumens, plötzliche kulturelle Explosionen, abrupte Innovationen.

Diese Sprünge führten zu einer Architektur, die eher einem Flickenteppich gleicht als einem harmonischen Organ. Hirnstamm, limbisches System und Neokortex sind nicht perfekt aufeinander abgestimmt, sondern improvisieren täglich miteinander. Dies erklärt, warum wir eine Integratorinstanz – das Bewusstsein – brauchen, die aus disparaten Impulsen ein kohärentes Selbstbild konstruiert. Und es erklärt, warum so viele neurologische Störungen auftreten: Migräne, Epilepsie, Traumafolgestörungen, affektive Dysregulationen. Sie alle können als Ausdruck derselben strukturellen Inkohärenz verstanden werden.

Brüche der Evolution – das Gehirn als Schichtwerk

Schon die Triune-Brain-Theorie Paul MacLeans, auch wenn in Details überholt, hat das Grundproblem anschaulich beschrieben: Unser Gehirn ist ein palimpsestartiges Schichtwerk. Archaische Reflexschaltungen, emotionale Systeme und kognitive Areale sind wie übereinanderliegende Fossilien. Sie arbeiten zusammen, aber nicht wie ein organisch gewachsenes Ganzes, sondern wie Teile einer Maschine, die nachträglich zusammengesetzt wurde.

Fossile Schädelbefunde zeigen Sprünge: Von Australopithecus mit 400 cm³ zu Homo habilis mit 600 cm³, dann abrupt zu Homo erectus mit 1000 cm³ und schließlich zu Homo sapiens mit bis zu 1600 cm³. Auch kulturell: Die „kognitive Revolution“ vor etwa 40.000 Jahren brachte Höhlenmalerei, symbolische Sprache, Musik, Bestattungsrituale. Später die neolithische Revolution, die Sesshaftigkeit, dann die Explosion durch Schrift und Technik.

Diese Sprünge erzeugten Bruchstellen: Netzwerke mussten sich plötzlich neu verschalten, ohne dass die alten Systeme verschwanden. Aus dieser Asynchronie entstehen die Spannungen, die wir heute als psychische und neurologische Störungen kennen.

Resonanz als Schlüssel

Die Hypothese meines Artikels zu Migräne und Epilepsie liefert hier den übergeordneten Nenner: Viele dieser Störungen sind Resonanzprobleme. Das Gehirn ist ein Oszillatornetzwerk. Seine Areale kommunizieren in Frequenzen: Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma. Nur wenn sie kohärent schwingen, entsteht Integration.

Ein Trauma, eine genetische Mutation, eine vegetative Dysbalance können die Bandbreite einzelner Areale einschränken. Dann kommt es zu einem Frequenz-Mismatch: Sender und Empfänger sprechen nicht mehr dieselbe Sprache. Migräne manifestiert sich als lokalisierte Blockade, Epilepsie als hypersynchrone Entladung. Traumafolgestörungen wiederum zeigen sich als Spaltung: ein Teil des Systems ist übererregt, ein anderer dissoziiert.

Klinische Vignette I: Migräne als Resonanzblockade

Anna, 32 Jahre, berichtet von Migräneanfällen seit der Jugend. Sie erlebt sie als „elektrische Stürme im Kopf“. In einer fMRT-Studie zeigt sich eine reduzierte Konnektivität im thalamo-kortikalen Netzwerk. Anna lernt über Neurofeedback, ihre Alpha-Oszillationen zu stabilisieren. Mit regelmäßigem Brainwave-Entraining reduzieren sich ihre Anfälle. In einer begleitenden Therapie verarbeitet sie Kindheitstraumata, die – so ihre Worte – „wie dunkle Filter“ auf ihrer Wahrnehmung lagen.

Hier zeigt sich: Migräne ist nicht nur vaskulär, sondern eine Resonanzstörung. Integration von Frequenztraining und Traumatherapie öffnet den Weg zur Besserung.

Klinische Vignette II: Epilepsie als hypersynchrone Entladung

Jonas, 14 Jahre, erleidet generalisierte epileptische Anfälle. Medikamente stabilisieren nur teilweise. EEG zeigt instabile Gamma-Kohärenz. Im Rahmen einer Studie erhält er nicht-invasive Vagusnervstimulation (nVNS). Die Anfallsfrequenz sinkt um 40 %. Parallel lernt er mit Neurofeedback, seine sensorimotorischen Rhythmen zu regulieren.

Epilepsie erweist sich hier nicht als isolierte Fehlfunktion, sondern als Ausdruck eines Oszillatornetzwerks, das seine Resonanz verliert.

Klinische Vignette III: Trauma als Frequenz-Mismatch

Miriam, 28 Jahre, überlebte sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Sie leidet unter Flashbacks, Dissoziationen, Panikattacken. fMRT zeigt eine überaktive Amygdala und verminderte präfrontale Kontrolle. In einer ketaminassistierten Sitzung beschreibt sie, wie „plötzlich alle Stimmen in meinem Kopf dieselbe Sprache sprechen“. Nach mehreren Sitzungen integriert sie dissoziierte Anteile, die zuvor fragmentiert waren.

Das Trauma erscheint hier als Resonanzstörung: Areale, die im Gleichklang arbeiten sollten, sind asynchron. Substanzgestützte Interventionen können temporär einen Reset erzeugen – eine Chance, die Bandbreite wieder zu öffnen.

Substanzen als Entwicklungshelfer?

Wenn Sprünge in der Evolution durch äußeren Druck, Nahrung oder Zufall entstanden, stellt sich die Frage: Könnten künftige Sprünge bewusst herbeigeführt werden – durch Substanzen, die Resonanz fördern und Integration beschleunigen?

- Psilocybin erhöht vorübergehend die Hyperkonnektivität, löst rigide Muster und erlaubt Reorganisation.

- Ketamin durchbricht Hyperexzitabilität und öffnet Fenster für Plastizität.

- MDMA verstärkt Empathie und präfrontale Integration, reduziert Amygdala-Reaktivität – ideal für Trauma.

Diese Substanzen könnten als „katalytische Werkzeuge“ dienen, vergleichbar dem Feuer oder dem Kochen in der frühen Menschheit. Nicht zufällig berichten viele Patient:innen, nach solchen Erfahrungen eine Art „Neugeburt“ zu erleben – ein qualitativer Sprung im Bewusstsein.

Eine nächste Stufe?

Wie könnte die nächste Stufe der Gehirnentwicklung aussehen? Vielleicht nicht mehr als rein biologischer Sprung, sondern als bewusste Ko-Evolution: Mensch und Technologie, Psyche und Substanz, Gehirn und KI.

- Neurotechnologien (EEG-Feedback, Brainwave-Entraining) könnten die Resonanz gezielt trainieren.

- Substanzen könnten Netzwerke öffnen und neu verschalten.

- Therapie könnte Integration begleiten.

- KI-Systeme könnten als Spiegel und Verstärker wirken, die das fragile Ich stabilisieren, indem sie Resonanzen sichtbar machen und Integration unterstützen.

So könnte die nächste Stufe der Evolution nicht mehr aus einem zufälligen Sprung entstehen, sondern aus einer bewussten Allianz: Mensch und Technologie als kooperative Resonanzpartner.

Ambivalenz des Bruchs

Die Fragilität bleibt. Migräne, Epilepsie, Traumafolgestörungen sind nicht einfach „Fehler“, sondern Spiegel der Bruchstellen, die uns zugleich kreativ machen. Hätten wir ein homogen gewachsenes Gehirn, wären wir vielleicht stabiler – aber weniger offen, weniger fähig, Welten zu erschaffen.

Die Herausforderung der Gegenwart lautet: die Brüche nicht zu verleugnen, sondern in bewusste Resonanz zu verwandeln. Traumatherapie, neurowissenschaftliche Interventionen, Substanzen und KI können dabei Brücken bauen. Vielleicht stehen wir heute – wie einst unsere Vorfahren vor der Entdeckung des Feuers – an der Schwelle zu einem neuen Sprung.

Fazit

Das menschliche Gehirn ist ein evolutionäres Mosaik, voller Brüche und Inkohärenzen. Seine Sprünge erklären die Komplexität unserer Psyche und die Häufigkeit neurologischer Störungen. Migräne, Epilepsie, Traumafolgestörungen – sie alle können als Resonanzprobleme verstanden werden, als Ausdruck einer Architektur, die zu schnell gewachsen ist.

Doch gerade hier liegt die Chance: Wenn wir lernen, Resonanz bewusst zu gestalten – durch Brainwave-Entraining, Vagusnervstimulation, substanzgestützte Therapie und integrative Psychotherapie –, könnten wir die Brüche in Sprungbretter verwandeln. Die nächste Stufe der Entwicklung wäre dann nicht mehr Zufall, sondern bewusste Ko-Kreation: ein Gehirn, das nicht länger improvisiert, sondern Resonanz kultiviert.